Sondes

Explorer, toujours plus loin ! Des sondes de construction humaine explorent le système solaire et même... au-delà

Sommaire

Les sets en rapport avec la mission

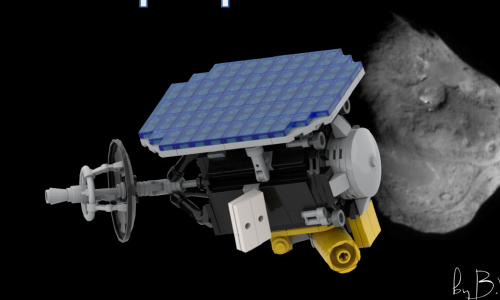

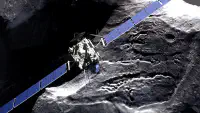

Rosetta

Rosetta est une mission spatiale de l’Agence spatiale européenne (ASE/ESA) dont l’objectif principal est de recueillir des données sur la composition du noyau de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko (surnommée « Tchouri ») et sur son comportement à l’approche du Soleil.

| Caracteristique | Valeur |

|---|---|

| Lancement | 2 mars 2004 (9 h 14 UTC) |

| Lanceur | Ariane 5G+ |

| Fin de mission | 30 septembre 2016 (11 h 19 UTC) |

| Masse au lancement | 3 000 kg (dont 1 300 kg carburant) |

Contrairement aux missions d’étude des comètes qui l’ont précédé qui n’ont réalisé que des survols, Rosetta doit se placer en orbite autour de Tchourioumov-Guérassimenko. Pour y parvenir la sonde spatiale doit synchroniser son vecteur vitesse sur celui de ce corps céleste. Les comètes circulent à des vitesses élevées et cet objectif est difficile à atteindre. Aussi, même le recours aux lanceurs les plus puissants ne permet pas un rendez-vous direct entre la sonde et la comète: Rosetta a dû utiliser à quatre reprises l’assistance gravitationnelle des planètes pour parvenir à faire coïncider sa trajectoire et sa vitesse avec celles de la comète et sacrifier près de la moitié de sa masse constituée de carburant pour donner un dernier coup de frein durant l’approche finale.

L’orbiteur a la forme d’un parallélépipède de 2,8 mètres par 2,1 mètres par 2 mètres (environ 10 mètres cubes). Son envergure, une fois les panneaux solaires déployés en orbite, atteint 32 mètres.

Rosetta

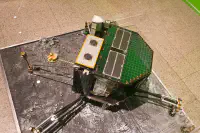

Philae

L’atterrisseur Philae s’est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour étudier in situ les caractéristiques de celui-ci à l’aide des 10 instruments scientifiques dont il dispose. Il se présente sous la forme d’un cylindre polygonal d’un mètre de diamètre pour 80 cm de haut et d’une masse totale de 97,9 kg dont 26,7 kg d’instrumentation scientifique.

Philae

Deep Impact

Deep Impact est une sonde spatiale de l’agence spatiale américaine, la NASA, dont l’objectif principal est le recueil de données sur la composition interne de la comète Tempel 1. À l’époque de ce projet, les principales théories en vigueur postulent que les comètes sont constituées du matériau primordial à l’origine du Système solaire ce qui rend leur étude particulièrement importante pour la modélisation de sa formation. Deep Impact est une sonde spatiale d’environ 1 tonne, développée dans le cadre du programme Discovery qui rassemble des missions scientifiques interplanétaires à coût modéré. La sonde spatiale, lancée début 2005, arrive à proximité de la comète le 4 juillet 2005 et largue un impacteur de près de 400 kg qui, en frappant sa surface à grande vitesse, crée un cratère d’impact d’environ 30 mètres de diamètre. Les matériaux éjectés en provenance de couches situées sous la surface sont alors analysés par les instruments de la sonde spatiale. La sonde remplit parfaitement ses objectifs en fournissant des données précises et parfois inattendues sur la structure interne de la comète.

Deep Impact

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Lancement | 12 janvier 2005 à 18 h 47 TU |

| Lanceur | Delta II 7925 |

| Fin de mission | 20 septembre 2013 |

| Masse au lancement | 973 kg dont 372 kg pour l’impacteur « SMART » |

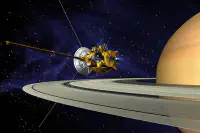

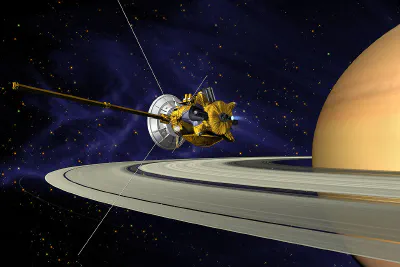

Cassini-Huygens

Cassini-Huygens est une mission d’exploration spatiale du système saturnien au moyen d’une sonde spatiale développée par l’agence spatiale américaine, la NASA, avec des participations importantes de l’Agence spatiale européenne (15 % du coût) et de l’Agence spatiale italienne. Lancé le 15 octobre 1997, l’engin se place en orbite autour de Saturne en 2004. En 2005, l’atterrisseur européen Huygens, après s’être détaché fin 2004 de la sonde mère, se pose à la surface du satellite Titan et peut transmettre des informations collectées durant la descente et après son atterrissage. L’orbiteur Cassini tourne ensuite autour de Saturne et poursuit l’étude scientifique de la planète géante gazeuse, en profitant de ses passages à faible distance de ses satellites pour collecter des données détaillées sur ceux-ci. La mission, d’une durée initialement prévue de quatre ans, est prolongée à deux reprises : de 2008 à 2010 par la mission équinoxe (Equinox Mission), puis de 2010 à 2017 par la mission solstice (Solstice Mission). Afin de protéger les lunes de la planète, la sonde spatiale finit son voyage en plongeant dans l’atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017.

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Lancement | 15 octobre 1997 |

| Survol de Jupiter | 30 décembre 2000 |

| En orbite de Saturne | 1er juillet 2004 |

| Huygens sur Titan | 14 janvier 2005 |

| Fin de mission | 15 septembre 2017 |

| Masse au lancement | Cassini : 5 712 kg |

| Huygens : 320 kg | |

| Masse instruments | 362 kg (Cassini) |

| 48 kg (Huygens) | |

| Propulsion | Ergols liquides |

Cassini

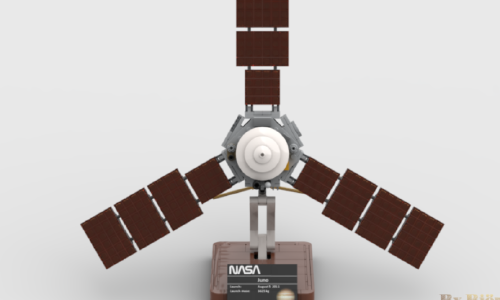

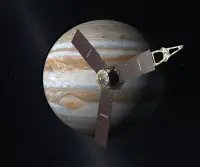

Juno

Juno est une mission spatiale de la NASA qui a pour objectif l’étude de la planète Jupiter. La structure de cette planète géante gazeuse et son mode de formation restent, au lancement de la mission, largement inconnus malgré plusieurs missions spatiales et les observations astronomiques faites depuis la Terre. La sonde spatiale, lancée en 2011, doit collecter sur place des données sur les couches internes de Jupiter, la composition de son atmosphère et les caractéristiques de sa magnétosphère. Ces éléments doivent permettre de reconstituer la manière dont Jupiter s’est formée et de corriger ou d’affiner le scénario de formation des planètes du Système solaire dans lequel Jupiter a, du fait de sa masse importante, joué un rôle majeur.

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Lancement | 5 août 2011 (UTC) |

| Lanceur | Atlas V 551 |

| Insertion en orbite | 5 juillet 2016 (UTC) |

| Fin de mission | Septembre 2025 |

| Masse au lancement | 3 625 kg |

| Propulsion | Ergols liquides |

| Ergols | Hydrazine / Peroxyde d’azote |

| Masse ergols | 2 025 kg |

Juno

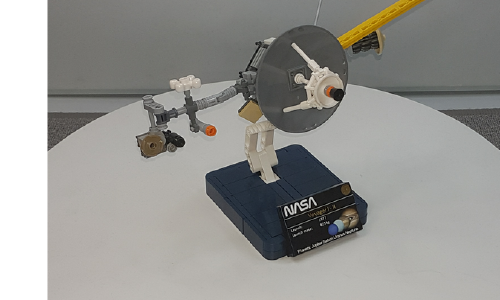

Voyager

Le programme Voyager est un programme d’exploration robotique de l’agence spatiale américaine (NASA), dont l’objectif est d’étudier les planètes extérieures du Système solaire. Il comprend deux sondes spatiales identiques, Voyager 1 et Voyager 2, qui sont lancées en 1977 et survolent les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ainsi que 48 de leurs satellites. Les données collectées par les neuf instruments portés par chaque sonde en font sans doute la mission d’exploration scientifique du Système solaire la plus fructueuse de toute l’histoire spatiale. Les sondes Voyager sont les premières à survoler Uranus et Neptune, et les deuxièmes à étudier Jupiter et Saturne après les sondes Pioneer 10 et 11. Voyager 1 et 2 permettent d’obtenir des informations détaillées sur l’atmosphère de Jupiter, de Saturne et d’Uranus. Elles révèlent de nombreux détails sur la structure des anneaux de Saturne, permettent de découvrir les anneaux de Jupiter et fournissent les premières images détaillées des anneaux d’Uranus et de Neptune. Elles découvrent en tout 33 nouvelles lunes. Elles révèlent l’activité volcanique de Io et la structure étrange de la surface de la lune galiléenne Europe.

| Caractéristique | Voyager 1 | Voyager 2 |

|---|---|---|

| Lancement | 5 septembre 1977 | 20 août 1977 |

| Lanceur | Titan IIIE/Centaur | Titan IIIE/Centaur |

| Survol de Jupiter | 5 mars 1979 | 9 juillet 1979 |

| Survol de Saturne | 10 novembre 1980 | 26 août 1981 |

| Survol d’Uranus | 24 janvier 1986 | |

| Survol de Neptune | 25 août 1989 | |

| Passage du Choc terminal | 16 décembre 2004 | 30 août 2007 |

| Sortie de l’Héliosphère | 25 août 2012 | 5 novembre 2018 |

| Distance par rapport au Soleil | 24 077 845 440 km au 26 août 2023 | 20 402 540 000 km au 27 avril 2024 |

| Distance par rapport à la Terre | 24 047 223 226 km au 26 août 2023 | 20 371 010 000 km au 27 avril 2024 |

| Masse au lancement | 721,9 kg | 721,9 kg |

| Masse instruments | 105 kg | 105 kg |

| Masse ergols | 90 kg | 90 kg |

Voyager 2

Voyager 1

En septembre 2013, les objectifs scientifiques de Voyager 1 portent sur l’étude du milieu interstellaire :

- mesurer la force et la direction du champ magnétique ;

- déterminer les caractéristiques des particules électriquement chargées de faible énergie ;

- déterminer les caractéristiques du rayonnement cosmique ;

- mesurer les caractéristiques des ondes du plasma.

La collecte des données s’appuie sur les instruments encore opérationnels hormis le spectromètre ultraviolet.

Début janvier 2024, Voyager 1 transmet des informations brouillées. Le système chargé de mettre les données en ordre ne fonctionne plus. La NASA estime qu’il faudra plusieurs semaines pour reprogrammer la sonde et que la probabilité de réussite est faible, ce qui expose l’agence à la perte de tout contact avec l’engin. Le 20 avril 2024, après avoir contourné l’usage d’une puce défectueuse de l’ordinateur embarqué, l’équipe en charge de la mission reçoit à nouveau des données exploitables permettant de vérifier la santé et le statut de la sonde.

Voyager 1 s’éloigne du Soleil à une vitesse de 3,5 unités astronomiques (environ 500 millions de kilomètres) par an, soit 16,6 km/s. Sa trajectoire fait un angle de 35° par rapport au plan de l’écliptique, au nord de celui-ci. Elle se dirige vers l’apex solaire, c’est-à-dire le groupe d’étoiles vers lequel se dirige le Système solaire lui-même. Dans quarante-deux mille ans, la sonde doit passer à 1,7 al d’une étoile mineure, AC+79 3888, située dans la constellation de la Girafe et plus connue sous le nom de Gliese 4454 et en l’an 40272 à 1,7 année-lumière d’une étoile obscure dans la constellation de la Petite Ourse.

Voyager 2

Après avoir traversé le système planétaire de Neptune, Voyager 2 quitte l’écliptique avec un angle de -30°. La plateforme orientable portant une partie des instruments est désactivée mais certains des instruments restants continuent à recueillir des données sur l’environnement. Voyager 2 franchit les limites du choc terminal du soleil en août 2007 à 84 unités astronomiques du Soleil et quitte définitivement le Système solaire magnétique, délimité par l’héliopause, en novembre 2018. La sonde se dirige vers les constellations du Sagittaire et du Paon. Dans environ 40 000 ans, Voyager 2 doit passer à une distance de 1,7 année-lumière de l’étoile Ross 248 située dans la constellation d’Andromède.